「愛用のロレックス、ゼンマイを巻きすぎたら壊れる?」大切な時計だからこそ、ふと不安になりますよね。

結論から言うと、お使いのモデルが自動巻きなら、まず心配いりません。でも、手巻きの場合は注意が必要です。実は、自動巻きには巻きすぎを防ぐ賢い「防止機能」という仕組みが備わっているんです。

この記事では、そんな自動巻きと手巻きの仕組みの違いから、故障を防ぐための正しい巻き方(回数や頻度)、時計が止まった時の原因と誰でもできる対処法まで、あなたの「?」にズバリお答えします。

万が一の修理代や保証の話、日常のメンテナンスのコツまで、この記事一本でスッキリ解決。もうゼンマイの扱いで迷うことはありません。

- ロレックスの自動巻きと手巻きのゼンマイの仕組みの違いがわかる

- ゼンマイの正しい巻き方と巻きすぎによる故障のリスクを理解できる

- 時計が止まった時の原因と具体的な対処法がわかる

- 修理やメンテナンスにかかる費用や保証の有無について知れる

ロレックスのゼンマイ巻きすぎは故障する?

ロレックスの心臓部ともいえるゼンマイ。

その扱い方を間違えると故障につながるのではないか、と心配になる方も少なくないはずです。

ここでは、ゼンマイの巻きすぎが本当に危険なのか、その基本的な仕組みから正しい扱い方まで、気になるポイントを一つひとつ見ていきましょう。

- 自動巻きの巻きすぎ防止機能とその仕組み

- 手巻きモデルの注意点と限界のサイン

- 故障を防ぐ正しいゼンマイの巻き方

- 適切な巻き上げ回数と毎日の頻度

- ゼンマイが切れると現れる症状とは?

自動巻きの巻きすぎ防止機能とその仕組み

「自動巻きだからって、リューズをずっと回し続けても平気なのかな?」 大切なロレックスだからこそ、ふとそんな風に心配になること、ありますよね。

でも、結論から言ってしまうと、その心配はほとんどいりません。 あなたのロレックスは、あなたが思うよりずっと賢いんです。

なぜなら、ロレックスの自動巻きムーブメントには「スリップ機構」という、 なんとも気の利いた機能が備わっているからです。

満タンになると力を逃がす賢い仕組み

これを例えるなら、ガソリンスタンドの給油ノズルみたいなものです。 満タンになると「カチッ」と音がして、それ以上ガソリンが入らないようになっていますよね。 あれと同じで、時計の動力源であるゼンマイが完全に巻き上がると、 このスリップ機構が働いて、それ以上余計な力がかからないように、 うまく力を逃がしてくれる仕組みになっているんです。

この賢い機能のおかげで、具体的には次のような安心感が得られます。

- 腕の動きによる継続的な巻き上げでも、ゼンマイに負荷がかからない

- 手動で巻く際に、巻きすぎによるゼンマイ切れの心配がなくなる

- ムーブメント全体を不要なストレスから守ってくれる

まあ、正直なところ、だからといって力任せにガンガン回していいわけではありません。 機械だって、優しく扱われた方が嬉しいに決まっていますから。

次にリューズを巻く時は、「賢い機能が付いてるから大丈夫」と少しだけ肩の力を抜いて、 愛車に話しかけるような気持ちで、優しく回してあげてみてください。 きっと時計も喜んで、元気に時を刻み始めてくれますよ。

手巻きモデルの注意点と限界のサイン

一方で、ヴィンテージモデルなどにみられる手巻き式のロレックスは、自動巻きとは事情が異なります。手巻きモデルには、前述の巻きすぎ防止機能が搭載されていないため、巻きすぎるとゼンマイが切れてしまう危険性があります。

手巻きの魅力は、毎日リューズを巻くことで時計に命を吹き込む、という愛着の湧く行為そのものにありますが、同時にデリケートな操作が求められます。では、どこまで巻けば良いのでしょうか。その答えは、リューズを回す指の感触にあります。

巻き上げていくと、最初は軽く回っていたリューズが、だんだんと重くなってきます。そして、これ以上は回らないという、明確な抵抗を感じる瞬間が訪れます。これが「巻き止まり」のサインです。この感触があったら、そこで必ず巻くのをやめなければなりません。それ以上無理に力を加えると、ゼンマイに過度なテンションがかかり、「プツン」と切れてしまう可能性があるのです。

特に、製造から年数が経過したヴィンテージモデルは、ゼンマイの金属が経年劣化していることも考えられます。優しく、ゆっくりと。指先の感覚に集中しながらリューズを回し、「巻き止まり」のサインを感じ取ることが、手巻き時計と長く付き合うための大切な秘訣です。

故障を防ぐ正しいゼンマイの巻き方

ロレックスの精密なムーブメントを良い状態で保つためには、正しいゼンマイの巻き方を習慣にすることがとても大切です。少しの気遣いが、故障のリスクを減らし、時計の寿命を延かすことにつながります。

まず基本として、ゼンマイを巻く際は必ず腕時計を腕から外してください。腕に着けたままリューズを操作すると、リューズの軸に斜めの力がかかってしまい、部品の摩耗や破損の原因となりかねません。

正しい手順は以下の通りです。

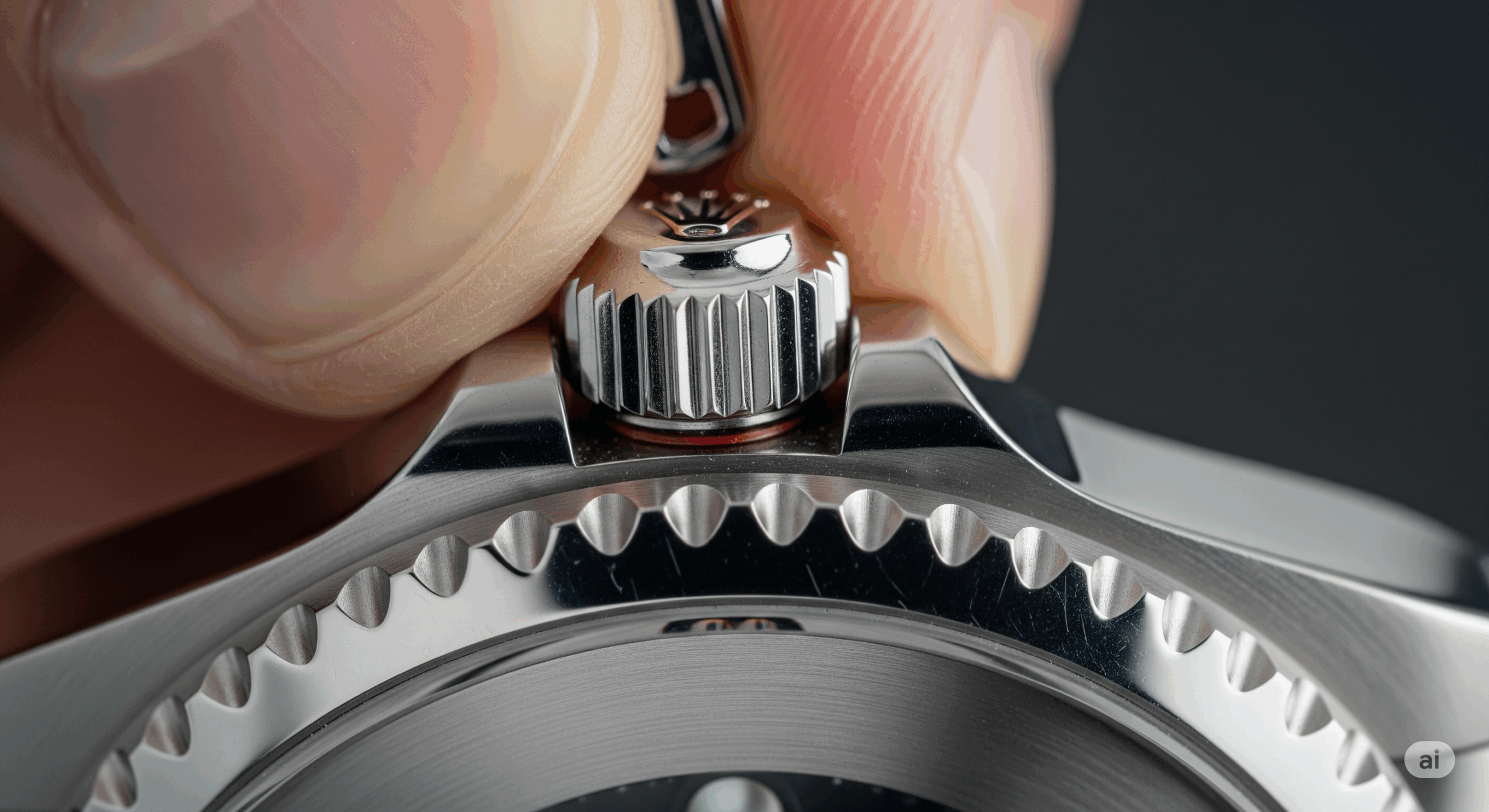

手順1:リューズのロックを解除する

ロレックスの防水性を確保している「ねじ込み式リューズ」のロックを解除します。リューズを反時計回り(6時方向)にゆっくりと回していくと、バネの力でポンと少し外側に飛び出します。これで操作の準備が整いました。

手順2:ゼンマイを巻き上げる

リューズが飛び出した状態(0段)のまま、リューズを引き出さずに、時計回り(12時方向)にゆっくりと回します。この時、焦らず、指の腹で優しく回すのがコツです。反時計回りに回しても空回りするだけで、ゼンマイは巻かれません。

手順3:リューズをロックする

巻き上げが終わったら、リューズをケースに軽く押し込みながら、時計回りに回してねじ込みます。防水性能を維持するために、この最後のロックは非常に重要です。きつすぎず、それでいて緩みがないように、指が軽く止まるまでしっかりと閉めてください。

この一連の動作を丁寧に行うこと。それだけで、リューズや内部機構への不要な負担を大幅に減らすことができます。

適切な巻き上げ回数と毎日の頻度

「正しい巻き方はわかったけど、結局何回巻けば正解なの?」 「そもそも、毎日巻いた方がいいの?」

なんて、具体的な数字や頻度が気になりますよね。 「適度に」なんて言われても、正直ちょっと困ってしまうものです。

結論から言うと、もし時計が止まっていたら、まずはリューズを30〜40回。 これを一つの「おまじない」の回数としてみてください。 頻度については、あなたのライフスタイル次第。毎日巻く必要は全くありません。

というのも、自動巻き時計のパワーリザーブは、スマートフォンのバッテリー残量とよく似ています。 毎日腕に着けて活動(充電)していれば、バッテリーは100%に近い状態を保ちますが、 週末しか着けない(充電しない)と、月曜の朝にはバッテリー切れ(停止)になっている、 そんなイメージなんです。

あなたの使い方に合わせた巻き方

具体的に、どんな風に付き合っていけば良いか、タイプ別に見てみましょう。

特に、デスクワークが中心で腕の動きが少ない方や、ケースが小ぶりなレディースモデルを お使いの方は、知らず知らずのうちにエネルギー不足になりがちです。 もし「なんだか最近よく止まるな」と感じたら、それは時計からの「お腹すいたよー」というサインかもしれません。

難しく考えすぎず、まずは自分の使い方を把握すること。 そして、もし時計が止まっていたら「よしよし」と30〜40回、優しくゼンマイを巻いてあげる。 そんな風に、あなたの時計と対話するように付き合っていくのが、一番のコツですよ。

ゼンマイが切れると現れる症状とは?

「あれ、時計が止まってる…リューズを巻いてもスカスカする…」 昨日まで元気に動いていたのに、急にこんな症状が出ると、心臓がヒヤッとしますよね。 もしかして、これが噂に聞く「ゼンマイ切れ」…?と不安になる気持ち、よく分かります。

残念ながら、その直感は当たっているかもしれません。 でも、まずは慌てないでください。ゼンマイが切れた時には、いくつか特徴的なサインが現れます。 一緒にチェックしていきましょう。

ゼンマイ切れを知らせる3つのサイン

ゼンマイが切れるというのは、言わば「時計の生命線が断たれた」ような状態です。 動力源そのものがダメになってしまうので、次のような症状が出てきます。

- 時計が完全に沈黙する 一番分かりやすいサインです。リューズを巻いても、優しく振ってみても、秒針がピクリとも動かない。これは、ゼンマイが完全に断裂してしまった可能性が高いです。

- リューズが「空回り」する いつもなら感じるはずの「カリカリ」という巻き応えが全くなくなり、まるで何も繋がっていないかのように、リューズが軽くスカスカと回る状態。凧揚げでいうと、糸が切れてしまっていくら糸巻きを回しても手応えがない、あの感覚と似ています。

- 時間の進み方がおかしくなる 完全に切れていなくても、ゼンマイに傷が入ったり部分的に伸びてしまったりすると、力の伝わり方が不安定になります。急に数時間進んだり、大きく遅れたり。まるで時計がパニックを起こしているかのように、精度が極端に乱れるのも危険なサインの一つです。

これらの症状が見られたら、自分で何とかしようといじるのは絶対にやめてください。 切れたゼンマイの破片が、精密なムーブメントの他の部品を傷つけ、被害を広げてしまう恐れがあります。

「まずは、触らない。そして、信頼できる専門店に電話で相談する」。 これが、あなたのロレックスへのダメージを最小限に食い止める、最善の一手ですよ。

ロレックスのゼンマイ巻きすぎによる不具合と対策

「もしかして、自分のロレックスの不調はゼンマイの巻きすぎが原因かも?」そう感じた時に、どう考え、どう行動すれば良いのでしょうか。時計が動かなくなった時の原因究明から、修理や保証に関する現実的な話まで、一歩踏み込んだ対策を見ていきましょう。

- 時計が動かない時の原因とまず試す対処法

- ゼンマイの修理と交換にかかる費用

- 定期メンテナンスとオーバーホールの重要性

- ゼンマイの故障は保証対象になる?

時計が動かない時の原因とまず試す対処法

愛用のロレックスが動かなくなった時、多くの人は「故障だ」と慌ててしまいがちです。しかし、その原因は意外と単純なことかもしれません。専門店に持ち込む前に、まずは自分で確認できることを試してみましょう。

時計が止まる最も一般的な原因は、単なるゼンマイの巻き上げ不足です。特に、週末しか使わない場合や、デスクワークで腕の動きが少ない方は、知らず知らずのうちにパワーリザーブが尽きていることがあります。まずは慌てずに、リューズを30〜40回ほどゆっくりと手で巻き上げてみてください。これで動き出せば、故障ではなく単なるエネルギー切れだったということです。

次に考えられる原因として「磁気帯び」があります。私たちの身の回りには、スマートフォンやパソコン、バッグの留め具など、強い磁気を発するものが溢れています。時計のムーブメントが磁気を帯びると、部品がくっつき合ってしまい、時間が大きく進んだり、止まったりすることがあるのです。これは修理店で「磁気抜き」をしてもらえば、比較的簡単に直ります。

それでも動かない場合は、内部的な問題の可能性があります。

潤滑油の劣化や部品の摩耗といった問題は、長年メンテナンスをしていない時計に起こりがちです。もし手動で巻き上げても時計が動かない、あるいはリューズを巻く際に「ガリガリ」といった異音がしたり、普段と違う重さを感じたりした場合は、無理に操作を続けず、専門家に見てもらうのが賢明な判断と言えるでしょう。

ゼンマイの修理と交換にかかる費用

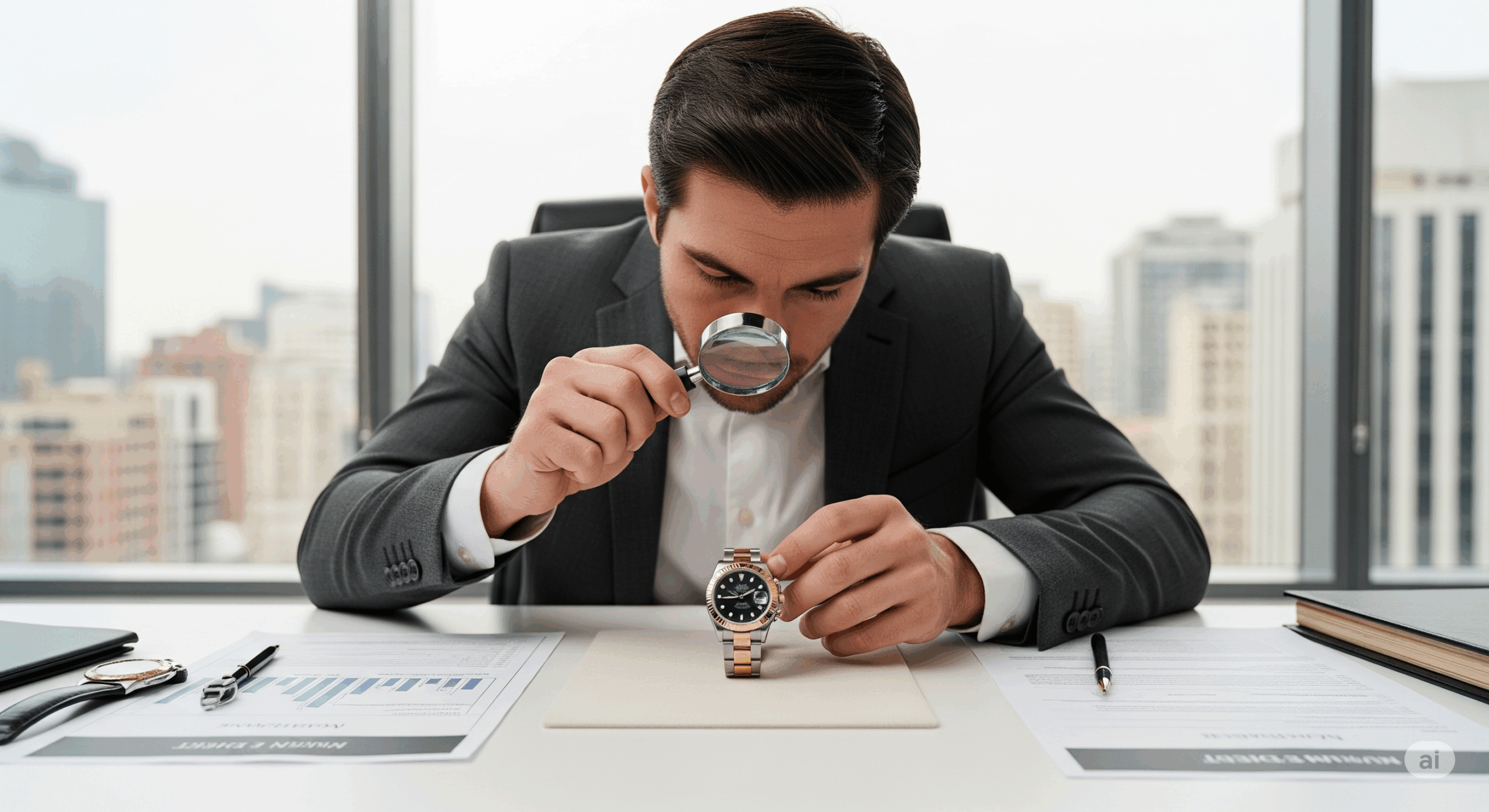

ゼンマイ切れやその他の内部トラブルで修理が必要になった場合、気になるのがその費用です。ロレックスの修理費用は、依頼先や故障の程度によって大きく変動しますが、ある程度の目安を知っておくと心づもりができます。

ゼンマイの交換は、単に部品を入れ替えるだけの単純な作業ではありません。多くの場合、ムーブメント全体を分解・洗浄・再組立て・注油する「オーバーホール」が同時に行われます。なぜなら、ゼンマイが切れたということは、他の部品も摩耗していたり、潤滑油が劣化していたりする可能性が高いため、総合的なメンテナンスが必要になるからです。

依頼先は、主に「日本ロレックス(正規サービスセンター)」と「民間の時計修理専門店」の2つに分かれます。

日本ロレックスに依頼する最大のメリットは、何といってもその安心感です。純正パーツを使い、メーカー基準の厳しい品質管理のもとで作業が行われ、修理後には2年間の国際サービス保証が付きます。ただし、その分費用は高額になる傾向があります。

一方、信頼できる民間の修理専門店であれば、正規サービスより費用を抑えられる可能性があります。しかし、店舗によって技術力にばらつきがあるため、ロレックスの修理実績が豊富かどうかを事前にしっかりと確認することが不可欠です。

いずれにせよ、まずは見積もりを取って、修理内容と費用を把握することが第一歩。大切な時計ですから、価格だけでなく、技術力や安心感を総合的に判断して、納得のいく依頼先を選びましょう。

定期メンテナンスとオーバーホールの重要性

時計が元気に動いていると、ついついメンテナンスって後回しにしがちですよね。 「オーバーホールって高いし、正直ちょっと面倒だな…」なんて思う気持ち、すごくよく分かります。

でも、この「壊れる前のメンテナンス」こそが、長い目で見ると、 あなたの大切なロレックスとお財布の両方を救うことになるんです。

まずは今日からできる、愛情ひと拭き

なにも、いきなり難しいことをする必要はありません。 日常のケアは、本当にささやかなことで十分。 一日の終わりに時計を外した時、メガネ拭きのような柔らかい布で、 ケースやブレスレットを優しく拭いてあげる。 汗や皮脂をサッと取り除くだけで、時計の輝きは驚くほど保たれます。 まずは、この愛情ひと拭きから始めてみましょう。

数年に一度の、時計の人間ドック

そして、より専門的なケアが「オーバーホール(分解掃除)」です。 これは、言うなれば「時計の人間ドック」みたいなもの。 たとえ自覚症状(時計の不具合)がなくても、その内部では、 潤滑油が少しずつ劣化し、部品がわずかに摩耗しているんです。

人間の関節だって、軟骨がすり減ると骨同士がぶつかって痛みますよね。 それと同じで、油が切れた状態で動き続けると、部品の摩耗が一気に進んでしまい、 ある日突然、大きな故障につながりかねません。

「壊れてから直す」のではなく、「病気にならないように健康を維持する」。 定期的なオーバーホールは、一見すると出費に思えますが、 結果的に高額な修理代を防ぎ、時計を最高の状態で保つための、最も賢明な投資なんですよ。

まずは「最後にオーバーホールしたの、いつだっけ?」と、保証書や修理明細を 確認してみることから始めてみてはいかがでしょうか。 それが、あなたのロレックスと末永く付き合うための、大切な第一歩になります。

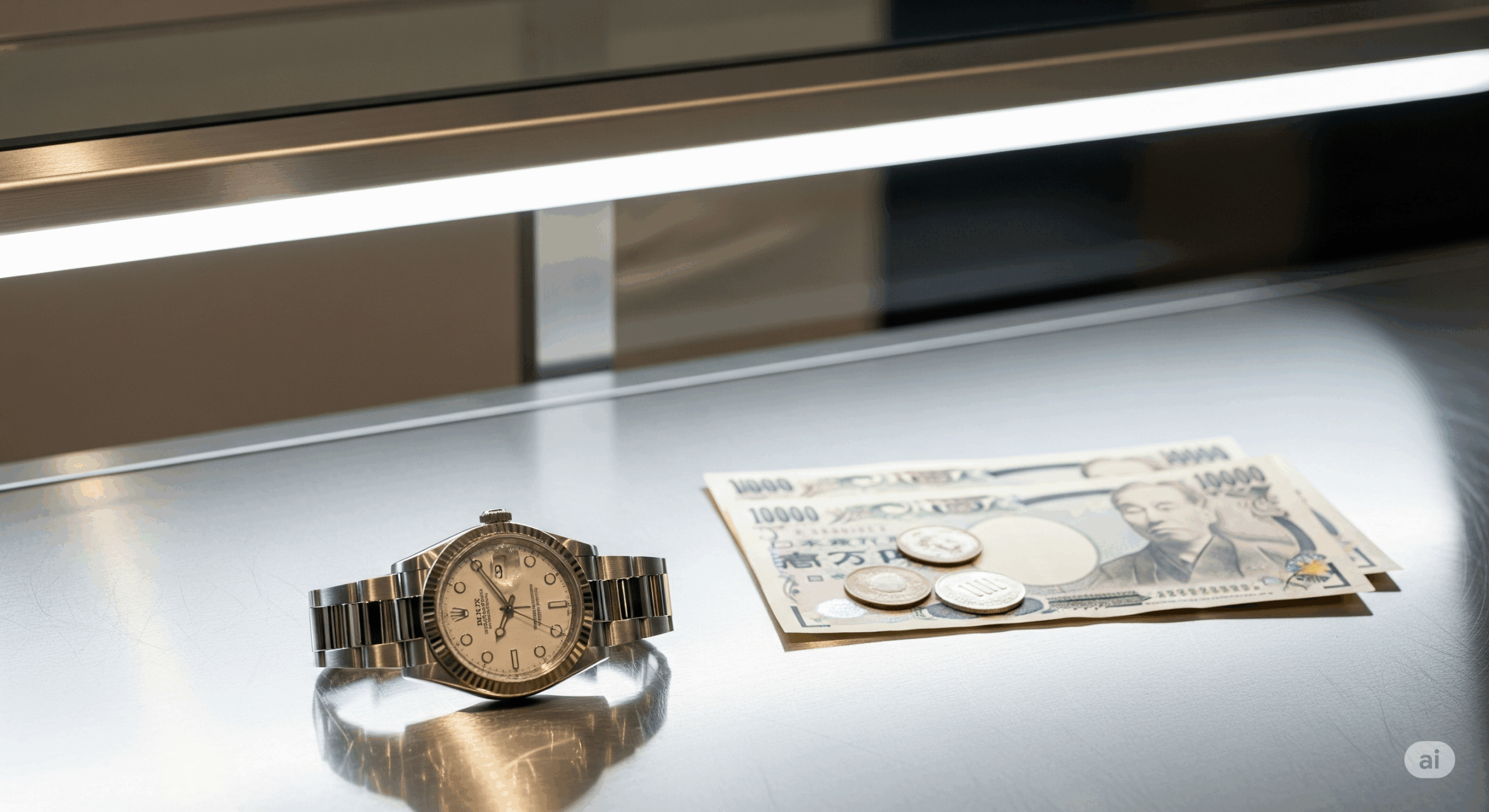

ゼンマイの故障は保証対象になる?

「保証期間内だから、もしゼンマイが切れても無料で直せるはず…」

そう期待する気持ち、すごくよく分かります。 ロレックスの立派な保証書って、なんだか最強のお守りのように感じますもんね。

でも、正直なところ、ゼンマイ切れのケースでは、 そのお守りが効力を発揮しないことがほとんどなんです。

というのも、ロレックスの保証は、あくまで「作った側のミス(製造上の欠陥)」を カバーするためのもの。「使っているうちに自然に起こること(経年劣化)」や 「使い方に起因するトラブル(誤使用)」は、残念ながら対象外になってしまうんですね。

これを新品のスマートフォンに例えるなら、 「何もしていないのに電源が入らない」なら初期不良で無償交換。 でも「自分で落として画面を割った」なら自己責任。 考え方は、これととてもよく似ています。

保証対象の境界線はどこ?

じゃあ、どんな場合ならOKで、どんな場合がNGなの? その境界線をざっくりと表にまとめてみました。

このように、手巻きモデルを無理に巻いて切ってしまった場合は「誤使用」、 長年使っていて切れた場合は「経年劣化」と判断される可能性が高い、というわけです。

ただ、ここで諦めてしまうのは、まだ早いかもしれません。 最終的な判断を下すのは、あくまでロレックスの専門家です。

「これって、どうなんだろう?」 もし少しでも疑問に思ったら、まずは保証書を握りしめて、 購入したお店か正規サービスセンターに正直に相談してみてください。 それが、あなたができる最善にして唯一のアクションですよ。

よくあるQ&A

Q. 自動巻きなら、本当に何回巻いても大丈夫?

A. はい、仕組み上は問題ありません。自動巻きモデルには、ゼンマイが一杯になると力を逃がす「スリップ機構」が備わっているため、巻きすぎでゼンマイが切れることはありません。ただし、リューズの操作自体はデリケートな部分なので、必要以上に何度も、あるいは強い力で巻くのは避けた方が賢明です。

Q. 毎日使わない場合、ワインディングマシーンは必要?

A. 必ずしも必要ではありません。時計を常に動かしておくことで機械油の固着を防ぐメリットはありますが、一方で部品の摩耗を早めるという側面もあります。週末に着用する前に手でゼンマイを巻く、という使い方で十分という考え方が一般的です。月に1〜2回、ゼンマイを巻いて半日ほど動かしてあげるだけでも、コンディション維持には役立ちます。

Q. ヴィンテージロレックスのゼンマイで特に気をつけることは?

A. 製造から数十年が経過したヴィンテージモデルは、ゼンマイが経年劣化している可能性が高いです。特に手巻きモデルの場合は、巻き止まりのサインを感じたら絶対に無理をしないことが鉄則です。自動巻きであっても、現代のモデルほど部品の耐久性が高くないため、リューズの操作はより一層優しく、慎重に行うことを心がけてください。

Q. 止まった時計を「振って」動かすのはダメ?

A. やめた方が良いでしょう。時計を強く振る行為は、ムーブメントのデリケートな軸(特にローターの軸)に大きな負担をかけ、破損の原因となりかねません。時計が止まった場合は、振って無理に動かそうとせず、リューズで優しくゼンマイを巻き上げてあげるのが正しい再始動の方法です。

総括:ロレックスのゼンマイ巻きすぎを防ぐ知識

この記事のポイントをまとめました

- ロレックスの自動巻き時計には巻きすぎ防止機能がある

- 手巻きモデルは巻きすぎるとゼンマイが切れる危険がある

- 手巻きの限界はリューズが重くなる「巻き止まり」で判断する

- ゼンマイを巻く時は腕から外し、リューズをゆっくり操作する

- 止まった状態からの巻き上げ回数は30~40回が目安

- 毎日使う自動巻きは手動で巻く必要はない

- 時計が止まる一番の原因は単なる巻き上げ不足

- ゼンマイが切れると時計が止まり、リューズが空回りする

- ゼンマイ切れの修理はオーバーホールを伴うことが多い

- 修理費用は依頼先によって数万円から十数万円と幅がある

- 巻きすぎによる故障は基本的にメーカー保証の対象外となる

- 3~5年に一度のオーバーホールが時計の寿命を延ばす