ロレックスを手にして、腕に伝わるその重みと輝きに心躍らせている方も多いのではないでしょうか。しかし、同時に「この自動巻きの時計って、一体どのくらい動き続けるんだろう?」という素朴な疑問が頭をよぎるかもしれませんね。

ロレックスの自動巻きがどのくらい持つのか、その疑問は一つの答えでは片付きません。例えば、パワーリザーブの時間や、腕に着けずにいると何日で止まるのか、といった短期的な話。あるいは、毎日どのくらいの着用時間が必要で、デスクワーク中心の生活だと巻き上げは足りるのか、という日常的な使い方の話。

また、手巻きの必要性が出てきたときに何回巻けばいいのか、その正しい振り方や巻き方にも注意点があります。時計が止まる原因や、万が一止まった時の対処法を知っておけば、いざという時も安心です。

さらに長い目で見れば、日差はどのくらいが許容範囲で、時計の寿命を延ばすためのオーバーホールの頻度はどの程度なのか、放置した場合の影響も気になるところ。

この記事では、そんなロレックスの自動巻きの仕組みから、日々の使い方、メンテナンスに至るまで、あなたの「どのくらい?」というあらゆる疑問に、一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

この記事でわかること

ロレックス自動巻きのパワーリザーブと止まるまでの日数がわかる

正しい手巻きの回数や必要な着用時間など使い方の目安がわかる

日差の許容範囲やオーバーホールの頻度といった維持のコツがわかる

止まった時の原因と対処法がわかりトラブル時に慌てずに済む

目次

ロレックスの自動巻きはどのくらい動く?仕組みと持続時間

ここでは、ロレックスの自動巻きがどうやって動き、どのくらい動き続けるのか、その基本的な部分を掘り下げていきます。時計の心臓部ともいえる仕組みから、具体的な稼働時間、精度の話まで、まずは知っておきたい基礎知識を見ていきましょう。

自動巻きの基本的な仕組みとは

パワーリザーブの時間で稼働日数が決まる

未着用だと何日で止まるのか

1日に必要な着用時間の目安

日差はどのくらいが正常範囲か

自動巻きの基本的な仕組みとは

「自動巻き」と聞くと、なんだか魔法のように勝手に動き続けるイメージがあるかもしれませんね。でも、もちろんそこには精巧なカラクリ、つまり仕組み が存在します。

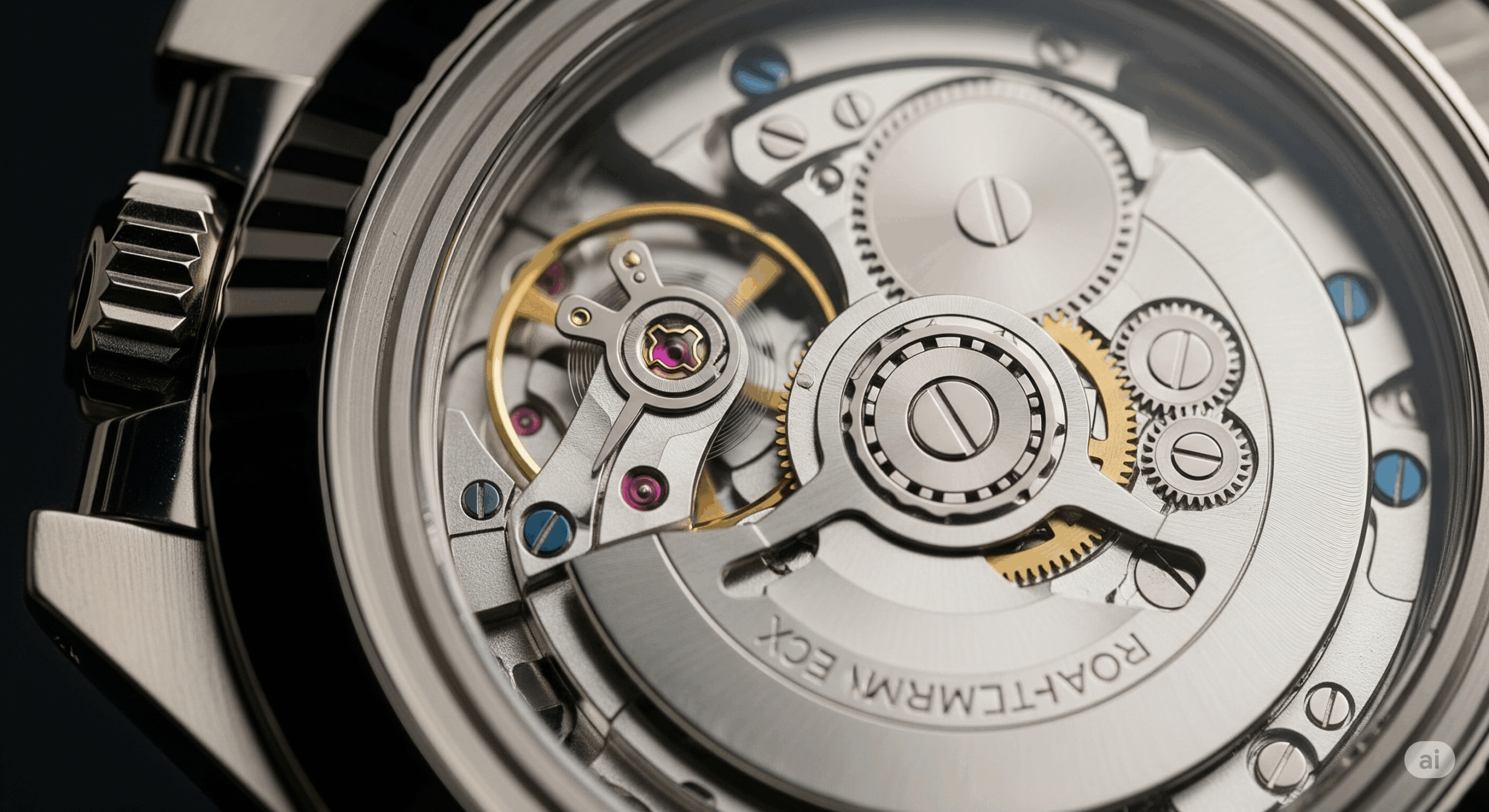

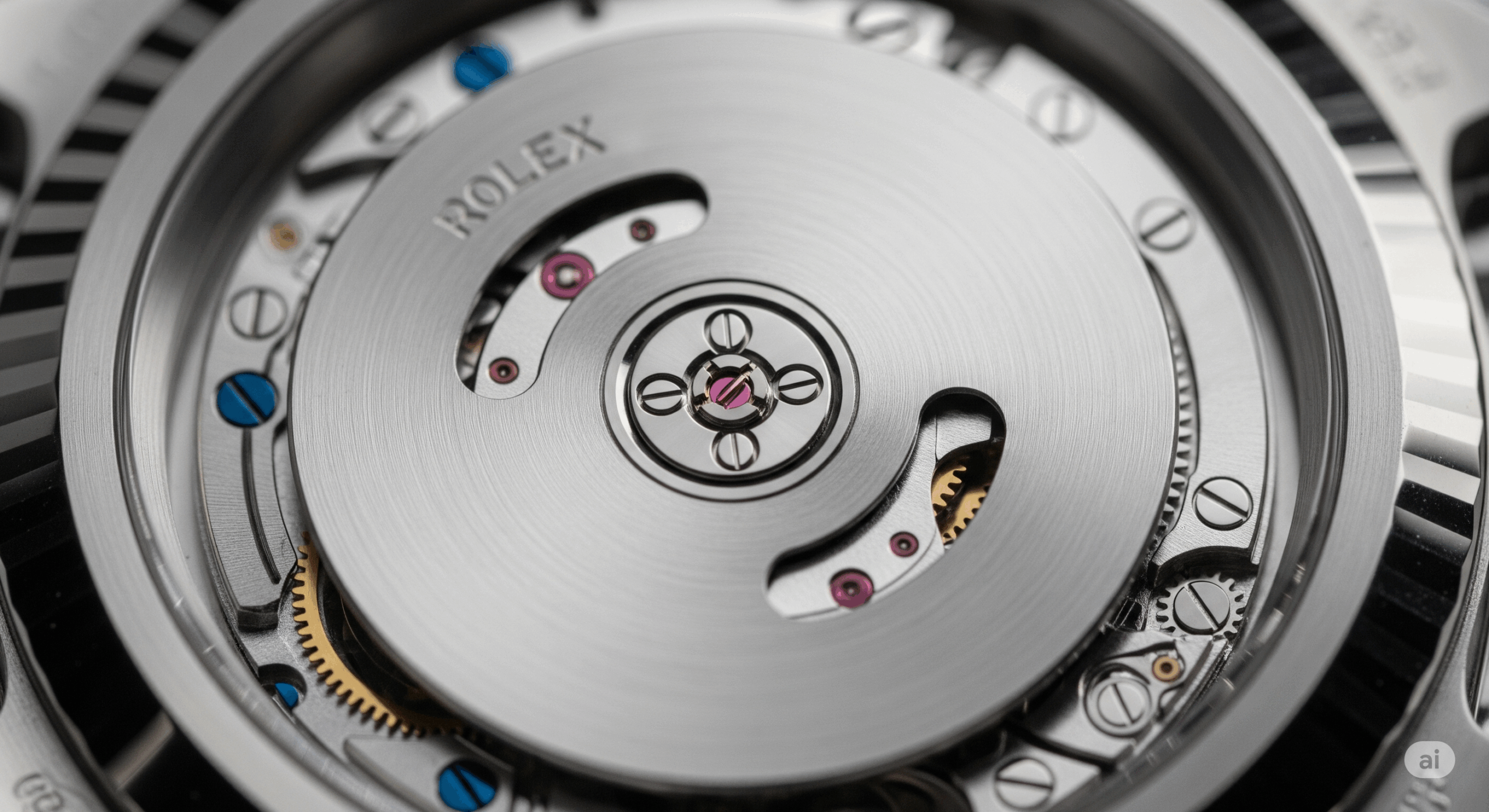

ロレックスの自動巻きの心臓部となっているのが、1931年に開発された「パーペチュアル」という画期的な機構です。これは、時計内部にある**半月状の部品「ローター」**が、腕の日常的な動きに合わせてクルクルと回転することで、動力源であるゼンマイを自動的に巻き上げてくれる、というものです。

昔の時計のように毎日リューズを巻かなくても、腕に着けて生活しているだけで時計が動き続けてくれる。この利便性が、ロレックスを世界的な腕時計ブランドに押し上げた大きな理由の一つというわけです。

ロレックスならではのこだわり

ただ、自動巻きの仕組み自体は多くのブランドが採用していますが、ロレックスの凄みは、その中身のパーツ一つひとつに対するこだわりにあります。

例えば、時計の精度を司る「ヒゲゼンマイ」。ロレックスは「ブルーパラクロムヒゲゼンマイ」という自社開発の特別な部品を使っています。これは、従来のゼンマイに比べて衝撃に約10倍も強く、温度変化や磁気の影響も受けにくいという優れもの。

つまり、ただ自動で動くだけでなく、どんな状況でも「正確に時を刻み続ける」という時計本来の役割を、非常に高いレベルで実現しているのです。この見えない部分への徹底したこだわりこそが、ロレックスが信頼される理由なのかもしれませんね。

パワーリザーブの時間で稼働日数が決まる

さて、自動巻きの仕組みがわかったところで、次に気になるのが「じゃあ、フルに巻き上がった状態で、どのくらい動き続けるの?」という点ではないでしょうか。ここで登場するのが**「パワーリザーブ」**という言葉です。

これは、ゼンマイが完全に巻き上げられた状態から、時計が止まらずに動き続けられる持続時間を指します。いわば、時計のスタミナのようなものですね。

近年のロレックスに搭載されているムーブメント、例えば「Cal.3200系」と呼ばれる新しい世代のものでは、このパワーリザーブが約70時間 にまで向上しています。これは、ひと昔前のモデルが48時間程度だったことを考えると、驚異的な進化と言えます。

パワーリザーブが長いと何が良い?

「でも、毎日着けていれば関係ないのでは?」と思うかもしれません。もちろんその通りなのですが、長いパワーリザーブには、私たちのライフスタイルに寄り添う大きなメリットがあります。

例えば、金曜日の夜に時計を外したとしましょう。 パワーリザーブが48時間だと、日曜日の夜には止まってしまいます。月曜の朝に着けようとしたら、時刻合わせから始めなければなりません。

しかし、パワーリザーブが70時間あれば、金曜の夜から数えても月曜の朝まで、時計は元気に動き続けてくれている計算になります。週末に時計を着けない方にとっては、この差は想像以上に大きいのではないでしょうか。

このように、パワーリザーブの時間は、ロレックスの使いやすさを測る上で、とても分かりやすい指標の一つになるのです。

未着用だと何日で止まるのか

「パワーリザーブが約70時間」という話がありましたが、これを日数に置き換えてみると、よりイメージが湧きやすいかもしれません。

単純に計算すると、70時間は「2日と22時間」。つまり、完全に巻き上がった状態であれば、約3日間は腕に着けなくても動き続ける ということになります。

例えば、金曜日の夜に帰宅して時計を外し、そのまま週末を過ごしたとしても、月曜日の朝に出かける際に時刻を合わせ直す必要がない、というわけです。これは、忙しい現代人にとって非常に便利なポイントですよね。

もちろん、これはあくまで最大値の話です。ゼンマイの巻き上げが不十分な状態で外してしまえば、もっと早く止まることもあります。

モデルによる違いも

全てのロレックスが70時間というわけではありません。少し前のモデルや、一部のムーブメントではパワーリザーブが48時間(約2日間)のものも存在します。

キャリバー系統

主な搭載モデル

パワーリザーブ

Cal.3200番台 デイトジャスト、サブマリーナー(現行)など

約70時間

Cal.3100番台 エクスプローラーⅠ(旧型)、サブマリーナー(旧型)など

約48時間

Cal.4130 デイトナ

約72時間

お持ちのロレックスがどのくらいのパワーリザーブを持つのかを知っておくと、週末の過ごし方や時計との付き合い方も、少し変わってくるかもしれませんね。ご自身のモデルのスペックを一度確認してみるのも面白いでしょう。

1日に必要な着用時間の目安

「自動巻き」とはいっても、時計をただ持っているだけではゼンマイは巻かれません。やはり、腕に着けてこその機能です。では、安定して動かし続けるためには、1日にどのくらいの着用時間が必要になるのでしょうか。

一般的には、1日におよそ8時間から10時間程度 、腕に着けて日常生活を送っていれば、十分な動力が確保されると言われています。通勤や日中の活動で腕が自然に動くことで、ローターが効率よく回転し、ゼンマイを巻き上げてくれるのです。

つまり、朝起きてから会社や学校へ行き、夕方帰宅するまで着けていれば、まず問題なく動き続けると考えてよいでしょう。

デスクワーク中心の人は要注意?

ここで一つ、少し気にしておきたいのが、お仕事の内容です。一日中パソコンに向かっているようなデスクワークが中心で、あまり腕を動かさないという方もいらっしゃると思います。

このような場合、腕の動きが少ないために、8時間以上着用していてもゼンマイの巻き上げが不足気味になる可能性があります。「毎日着けているのに、なぜか時計が遅れたり止まったりする」という場合は、この**「巻き上げ不足」**が原因かもしれません。

もし巻き上げが足りないと感じるようであれば、意識的に腕を動かす、というのも一つの手ですが、なかなか難しいですよね。その場合は、1日の終わりにリューズで10〜20回ほど手で巻いてあげる「補助巻き」を行うと、安定した動作に繋がります。自分のライフスタイルに合わせて、時計と上手に付き合っていくのが良さそうです。

日差はどのくらいが正常範囲か

機械式時計であるロレックスは、ゼンマイや歯車といった無数の小さな部品が噛み合って時を刻んでいます。そのため、クオーツ式(電池式)の時計と比べると、どうしても1日にわずかな時間のズレが生じます。これを**「日差」**と呼びます。

この日差がどのくらいか、というのは、その時計の性能を示す重要なバロメーターです。

一般的な機械式時計の精度は、日差-10秒〜+20秒程度が許容範囲とされています。しかし、ロレックスはここで他を圧倒する精度を誇ります。

現在のロレックスのほとんどのモデルは、「高精度クロノメーター」という非常に厳しい自社基準をクリアしており、その精度はなんと日差-2秒〜+2秒 以内。これは、スイスの公的な精度認定機関であるCOSC(コスク)の基準(日差-4秒~+6秒)よりもさらに厳格なものです。

精度が大きく狂ってきたら

日差±2秒という驚異的な精度を誇るロレックスですが、もし「最近、1日に何分も進んだり遅れたりするな」と感じるようになったら、それは時計からの何かしらのサインかもしれません。

その最も一般的な原因が**「磁気帯び」**です。 私たちの身の回りには、スマートフォン、パソコン、バッグの留め具など、強い磁気を発するものが溢れています。時計をこれらの近くに置いておくと、内部の金属パーツが磁化してしまい、テンプの動きが乱れ、精度が大きく狂ってしまうのです。

もし精度が急に悪くなったと感じたら、まずは時計を磁気製品から離して様子を見るか、時計店で「磁気抜き」をしてもらうと良いでしょう。多くの場合、これだけで本来の精度を取り戻すことができます。

ロレックスの自動巻きはどのくらい手入れが必要?対処法

時計が止まってしまった時や、日々のメンテナンスについて不安に思うこともありますよね。このセクションでは、トラブルの原因と具体的な対処法、そして愛用のロレックスを長く使い続けるための手入れの頻度について解説します。

時計が止まる原因は巻き上げ不足だけじゃない

止まった時の対処法と正しい巻き方

手巻きは何回くらいが適切か

オーバーホールの頻度は5年に一度が目安

よくあるQ&A

ロレックス自動巻きがどのくらい持つかを知り長く使おう

時計が止まる原因は巻き上げ不足だけじゃない

愛用のロレックスがふと止まっていると、「あれ、壊れたかな?」と一瞬ヒヤッとしますよね。もちろん、最も考えられるのは、前述の通り、着用時間が短かったことによる**「ゼンマイの巻き上げ不足」**です。この場合は故障ではないので、リューズでゼンマイを巻いてあげれば、また元気に動き出します。

しかし、原因はそれだけとは限りません。他にも、いくつかの可能性が考えられます。

内部パーツのトラブル

長年愛用していると、時計の内部でも少しずつ変化が起きてきます。

潤滑油の劣化や切れ ムーブメント内の無数の歯車がスムーズに動くためには、潤滑油が欠かせません。この油が経年で劣化したり乾いたりすると、パーツ同士の摩擦が大きくなり、動きが鈍くなって止まってしまうことがあります。ゼンマイの金属疲労 動力源であるゼンマイも、長年の伸縮運動によって金属疲労を起こし、ある日突然切れてしまうことがあります。これが「ゼンマイ切れ」で、こうなると完全に動かなくなります。歯車の摩耗や破損 油が切れた状態で使い続けると、歯車の軸や歯が摩耗してしまいます。また、時計を強くぶつけたり落としたりした衝撃で、歯車が欠けたり破損したりすることも、もちろん止まる原因になります。

もし、ゼンマイを巻いても時計が動かない、あるいは動いてもすぐに止まってしまうという場合は、こうした内部のトラブルの可能性が高いと考えられます。無理に動かそうとせず、早めに専門店に相談するのが賢明です。

止まった時の対処法と正しい巻き方

ロレックスが止まってしまった時、まず試すべきなのは**「手でゼンマイを巻く」**ことです。慌てずに、以下の手順で優しく操作してみてください。

正しい手巻きの手順

腕から外す まず、必ず腕時計を腕から外してください。着けたままリューズを操作すると、軸に斜めの力がかかってしまい、故障の原因になる可能性があります。リューズのロックを解除する ロレックスの多くのモデルは、防水性を高めるためにリューズがねじ込み式になっています。リューズを**手前(6時方向)**に回していくと、ねじ込みが解除されて「ポンッ」と少し飛び出してきます。ゼンマイを巻く 飛び出したリューズを、今度は**奥(12時方向)**にゆっくりと回します。すると「カリカリ」という感触と共にゼンマイが巻き上がっていきます。30〜40回ほど巻けば十分です。リューズをロックする 巻き終わったら、リューズをケース側にグッと押し込みながら、奥(12時方向)に回して、再びねじ込んでロックします。これを忘れると防水性が失われ、水やホコリが入る原因になるので注意が必要です。

日付や時刻合わせの注意点

ゼンマイを巻いて時計が動き出したら、時刻や日付を合わせますが、ここにも一つ注意点があります。多くの機械式時計には、**日付の早送り操作をしてはいけない「禁止時間帯」**が存在します。

一般的に、夜の20時頃から深夜の2時頃 までは、時計内部で日付を変更するための歯車が動き始めている時間帯です。このタイミングで無理に日付を変更しようとすると、歯車が破損してしまう恐れがあるのです。

もしこの時間帯に日付を合わせる必要がある場合は、一旦、針を6時あたりまで進めてから日付を合わせ、その後で正しい時刻に合わせる、という一手間を加えると安全です。

手巻きは何回くらいが適切か

止まっているロレックスを再び動かす際、「一体、何回くらい巻けばいいんだろう?」と迷うことがありますよね。

一つの目安として、完全に止まった状態からであれば、リューズを30〜40回 ほど巻いてあげれば、安定して動き始めるのに十分な動力が確保できます。もちろん、これはあくまで目安。数回巻いただけで動き始めることもありますが、ある程度しっかり巻いておくことで、その後の動作がスムーズになります。

「でも、巻き過ぎてゼンマイが切れちゃったりしない?」 そんな心配をされる方もいるかもしれませんが、そこはご安心ください。

ロレックスの自動巻きムーブメントには、ゼンマイが完全に巻き上がった状態になると、それ以上力がかからないようにするための**「スリップ機能」**という安全装置が備わっています。そのため、手で巻いていて「もう巻けない」という手応えはなく、ある程度のところから空回りするような感触になります。

ですから、神経質に回数を数える必要はありません。大体40回くらいを目安に、優しく巻いてあげれば大丈夫です。

毎日の手巻きは必要?

基本的には、毎日腕に着けていれば自動でゼンマイは巻かれるので、日常的に手巻きをする必要はありません。

むしろ、自動巻きの時計は、手巻き専用の時計に比べて手巻き機構のパーツが華奢にできている場合があると言われています。頻繁に手巻きを行うと、その分パーツの摩耗を早めてしまう可能性もゼロではありません。

手巻きは、あくまで時計が止まってしまった時や、デスクワークなどで巻き上げが不足しがちな日の補助、という位置づけで考えるのが、時計を長持ちさせるコツと言えそうです。

オーバーホールの頻度は5年に一度が目安

車に車検があるように、精密機械である腕時計にも定期的なメンテナンス、いわゆる**「オーバーホール」**が必要です。これは、時計を一度完全に分解し、パーツを洗浄し、新しい潤滑油を注し、摩耗した部品があれば交換する、という徹底的な健康診断のようなものです。

では、どのくらいの頻度でオーバーホールを行えば良いのでしょうか。 ロレックスの公式サイトでは「10年以内のオーバーホール」が推奨されていますが、これはあくまで最新の技術と潤滑油を使った上での話。時計をより良いコンディションで長く使い続けるためには、一般的に5年に一度 が理想的なペースと考えられています。

なぜなら、ムーブメント内部の潤滑油は、空気に触れることで酸化し、時間と共に劣化していくからです。古い油のまま使い続けると、歯車の摩K擦が大きくなり、パーツの摩耗を早めてしまいます。目に見える不具合がなくても、時計の内部では少しずつ負担が蓄積しているのです。

依頼先はどこがいい?

オーバーホールを依頼する先は、大きく分けて2つあります。