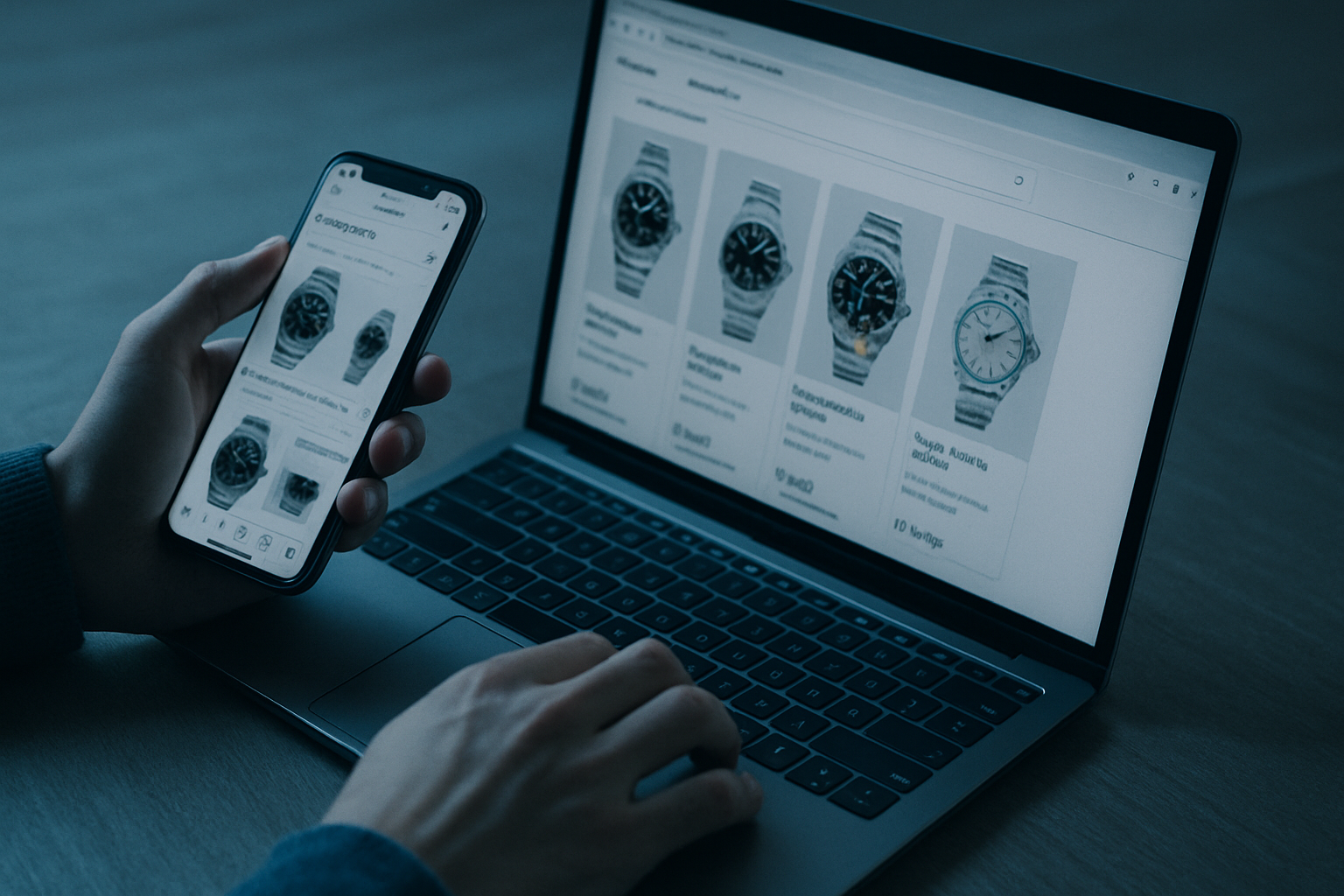

「ロレックス売ってくれない」――そんな検索をしたあなたは、もしかすると何度か正規店に足を運び、それでもいつも「在庫がありません」と言われて、少し落ち込んでいるのかもしれません。欲しい気持ちはあるのに、なんだか門前払いのように感じてしまう。私もかつて、同じようなモヤモヤを抱えていました。

この記事では、なぜロレックスはすぐに買えないのか、在庫が見えない理由や、信頼されるお客とは何かといったポイントを丁寧に解説していきます。マラソンのように何度も通う意味があるのか、名刺をもらえるとどうなるのか、実体験を交えながら現実的なヒントもお伝えします。焦らず、でも諦めず、今できることから整理してみましょう。

・ロレックスを正規店で売ってもらえない背景や理由を知ることができる

・店員に信頼される顧客になるための行動や心構えを把握できる

・在庫がないと言われる本当の意味や販売の仕組みを理解できる

・購入チャンスを広げるための具体的なアプローチ方法がわかる

ロレックスを売ってくれない理由とは?

「欲しいのに、なぜか買えない…」そんなもどかしさを感じたことはありませんか?店員さんの態度や在庫の有無だけじゃ語れない、“売ってくれない”理由があるんです。私自身も、何度か通ってようやく少しずつ見えてきたことがあります。今回は、その裏にあるロレックス特有の事情をひもといていきます。

-

正規店で在庫がないのは本当なのか

-

一見さんに厳しいのはどうしてか

-

店員の態度が気になるのはなぜか

-

ロレックスマラソンに意味はあるのか

正規店で在庫がないのは本当なのか

「ロレックス正規店に行っても、いつも“在庫がございません”って言われる…」

──これ、初めてロレックスを買いに行った人なら、たぶん誰もがぶつかる壁だと思います。私も最初はそうでした。「え、何回通えばいいの?」って。

いきなり結論っぽくなりますが、「在庫がない」は必ずしも“モノが存在しない”という意味ではありません。正規店側が誰に売るかを慎重に見極めている、そういうフェーズだと捉えたほうが自然です。

実際、ショーケースに商品がないのは事実

人気のプロフェッショナルモデル──たとえばデイトナやサブマリーナ、GMTマスターIIなどは、基本的にショーケースに並びません。お店にあっても、「並べない」。これがロレックスの販売スタイルです。

店舗によっては、入荷即完売だったり、抽選販売、もしくは「在庫があっても教えない」方針のところもあります。

これ、理不尽に見えますが、「高級ブランドの顔を守るため」でもあるんですよね。転売目的の購入を防ぐため、本当にロレックスを愛してくれる顧客に優先して案内するようになっているのが背景です。

SNSで話題になった“在庫画像”の話、信じる?

ちょっと前にSNSでバズった、“在庫大量保管”の画像。ロレックス正規店のバックヤードと思しき写真に、人気モデルの箱がずらり。

正直、あれを見て「嘘つかれてたのかも…」と感じた方もいると思います。

でも、あの画像の出所も、撮影時期も曖昧で、真偽は不明です。もちろんロレックス側がそれを正式に認めたわけでもありません。

私としては、「在庫は本当にあるけれど、それを誰に出すかが“見えないルール”で決まっている」という見方が、今の実態に近い気がしています。

「在庫なし」の本音は“あなたには売れない”の裏返しかも

これは正直に書きます。

「在庫がないです」は、裏を返すと「あなたにはまだ売れません」のサインであることが、たしかにあると思います。

どういう人に販売されやすいか?いくつかの共通点はあります。

-

過去に正規店で購入歴がある

-

転売屋に見えない立ち振る舞いをしている

-

担当者と継続的に会話をしている

-

清潔感、誠実さ、時計への愛着が伝わる(…らしい)

ここは本当に難しいポイントなんですが、要するに“人として信頼されているかどうか”が、購買可否の分かれ道になっているんですね。

「在庫ありますか?」の聞き方一つでも、印象が変わる

これは私の実体験なんですが、「在庫ありますか?」とだけ聞くと、割と塩対応されることが多いんですよね。でも、時計の話をしながら「そういえば、〇〇の入荷ってあったりします?」みたいな話の流れだと、案外好反応だったりします。

この温度感、通ってみないと分からないし、実際ちょっと“運ゲー”っぽいところもある。だからこそ、「在庫がない=諦める」じゃなくて、「どうすれば買える状況になるか?」の方に目を向けるのが、正直いちばん建設的かもしれません。

一見さんに厳しいのはどうしてか

ロレックスの正規店に初めて足を踏み入れたとき、ピリッとした空気を感じた人も多いのではないでしょうか。「あれ?これ…買える感じじゃないな」と、わずかな違和感が漂うあの雰囲気。

でも、あの緊張感には実はちゃんとした“理由”があります。

転売対策が前提の販売スタンス

今や、人気モデルのロレックスは定価で買えれば「即・利益が出る」状態。

デイトナ、サブマリーナ、GMTマスターⅡなどがその典型です。

その結果、以下のような状況が起きています:

-

転売目的の購入希望者が増加

-

一部のモデルは定価の倍以上で流通

-

本当に欲しい人の手に届かないリスク

そこでロレックス側が重視しているのが、「誰に売るか」。

つまり、“この人は本当に使いたい人かどうか”を見極める必要があるわけです。

店員は「接客係」ではなく「選別係」でもある

販売員さんもプレッシャーを背負っています。売った相手がすぐ転売してしまうと、店舗側や担当者の信用問題にも関わるとも言われているんです。

そのため、初回の来店ではこんな“チェック”が無意識に行われていることも:

-

転売っぽい雰囲気かどうか

-

知識がまったくない or 興味が薄そう

-

態度やマナーに違和感がある

これは明文化されたルールではないにしろ、現場にはそういった空気があります。ちょっと悲しいですが、それが現実です。

「感じの良さ」が次のドアを開ける

ただし、決して閉ざされた世界ではありません。

実際にこんなケースもあります:

-

丁寧な言葉遣いやマナーで来店

-

モデルやシリーズに関心を持って質問する

-

通う中で顔を覚えてもらえる

このように、信頼を少しずつ積み重ねていくことで「次回のチャンス」につながることも。

私自身も、最初は空気が固く感じられて不安でしたが、何度か通って話をしているうちに、ふとしたタイミングで「入荷がありまして」と声をかけられた経験があります。

完璧な戦略なんてありません。でも、態度や会話の中に“誠意”が滲み出ることで、店員さんの印象は変わっていくものです。焦らず、じっくりと信頼を築いていくこと。それがロレックス正規店での「入り口」に立つ第一歩なのかもしれません。

店員の態度が気になるのはなぜか

「なんだか店員さんが冷たく感じた」

「高圧的っていうか、圧がすごい…」

ロレックス正規店を訪れたときに、こうした印象を抱いた経験がある人は案外多いようです。SNSでも似たような声がいくつも見られますし、初来店でその“空気”に戸惑うのはむしろ自然な反応かもしれません。

あえて“売ろうとしてこない”理由とは?

まず最初に知っておいてほしいのは、ロレックスには他ブランドとはまったく違う販売の前提があります。

-

多くの人気モデルはそもそも展示されていない

-

欲しくても「在庫がありません」で終わってしまう

-

店員も「売りたい」より「相手を見極めたい」という姿勢が強い

つまり、来店者側は「買う気満々」で入店しても、店員側は“まだ販売のステージにすら立っていない”という意識を持っている。

この温度差こそが、「なんだか冷たい」「感じが悪い」と思われてしまう最大の理由です。

対応に差があるように見えるのも無理はない

ときには「自分と他の客で対応が全然違う」と感じてしまうこともあるでしょう。

実際、以下のような体験談はよく聞きます。

-

隣の客には笑顔で丁寧に説明していたのに、自分にはほぼ挨拶のみ

-

話しかけてもすぐ在庫なしの一点張りで会話が終わる

-

そもそも販売の雰囲気がゼロで、居心地が悪い

ただし、これは“優劣”ではなく“慎重さ”の表れだと考えると少し見方が変わるかもしれません。ロレックスの正規店では、2020年代以降、転売対策がかなり強化されており、「誰に売るか」が販売現場の大きなテーマになっています。そのため、初回来店時にはどうしても“様子見”になってしまうのが現実なのです。

印象が悪かった=もう可能性がないわけではない

私も初めて行った店舗で、めちゃくちゃ塩対応された経験があります。本当に「時計を買いに来たのに、なぜこんなに冷たくされるんだろう」と感じたくらいです。

でも、そこで諦めなかったのが良かったのか、何度か訪れるうちにちょっとずつ店員の態度が和らいできて、最終的には「今日たまたま○○が入荷したばかりで」と声をかけてもらえたこともありました。

つまり大事なのは、「第一印象の壁をどう越えるか」。

それには以下のような姿勢が、実はとても効果的です。

-

焦らず、継続的に通う

-

転売目的ではないことが自然に伝わるように話す

-

ブランドやモデルへの興味を素直に表現する

-

店員との距離感を無理なく縮めていく

ロレックスは、“売って終わり”のブランドではありません。信頼関係を築くところから始まり、ようやくスタートラインに立てる――そういうタイプの店だからこそ、ちょっと遠回りのプロセスも必要なんだと思います。

冷たく感じても、それは“慎重な姿勢”の現れかもしれません

ロレックスマラソンに意味はあるのか

最初に「ロレックスマラソン」という言葉を聞いたとき、正直ちょっと笑ってしまいました。時計を買うために“マラソン”って、何ごとかと。けれど実際、何度も足を運んだ末にようやく購入できた、という話がこれだけ多く出回っている以上、今ではこのスタイルが半ば“常識”のようになっているのも事実です。

とはいえ、「本当にそれ、意味あるの?」という疑問を抱くのは当然のことだと思います。私自身、最初はまさにその立場でした。

実際のところ“運”の影響はかなり大きい

まず知っておきたいのは、ロレックスマラソンに「これをすれば買える」という確実な方法は存在しません。

-

通う頻度が高くても買えないことがある

-

初回で買えた人もいれば、20回通っても出会えない人もいる

-

入荷日や在庫の有無は完全に不明で、聞いても教えてもらえない

さらに、最近では販売方法が「抽選制」になっていたり、「在庫は非公開」のスタイルをとっていたりと、努力が必ず報われるとは言えない状況が続いています。

それでも、通う意味がゼロかと言われると、そうとも言い切れないのがロレックスの難しさです。

顔を覚えてもらうことが次の一歩に繋がる

これは実体験としても聞く話ですが、何度か通っているうちに、ふとこんなことが起こることがあります。

-

「ちょうど今、入荷がありまして…」と声をかけてもらえた

-

店員との会話のなかで、少しずつ信頼が築けた

-

最初は素っ気なかったのに、ある日から印象がガラッと変わった

もちろん、これが「優遇」なのかどうかは分かりません。ただし、リピーターを丁寧に扱おうとするのはどんな業界でも自然な流れです。ましてや高額な商品ですから、顔と名前を覚えてもらうことにはそれなりの意味があると私は思っています。

マラソンは“頑張りすぎない”ことがコツ

とはいえ、あまりに真剣にやりすぎると、疲れてしまいます。ロレックスマラソンは「努力すれば報われる」というものではありません。だからこそ、自分のペースで取り組むことがとても大切です。

例えば…

-

店舗は1~2か所に絞って、月に2〜3回程度で様子を見る

-

合間に中古店や認定中古品もチェックする

-

モデルにこだわりすぎず、「縁があれば」くらいの気持ちで

無理なく、そして「通うこと」そのものを目的にせず、気長に付き合っていく。このスタンスでいたほうが、結果的に長く続けられます。

あくまで“マラソン”は選択肢のひとつ。それだけに依存する必要はないし、かといって完全に無意味でもない――。そんな曖昧で、不確かな距離感をどう受け入れるかが、ロレックスとの付き合い方の本質なのかもしれません。

ロレックスが買えない仕組みを理解するには

「なんでこんなに買えないの?」と感じたこと、きっと一度はあると思います。単に人気だからというだけでは語れない、ロレックス特有の“買えなさ”の構造があるんですよね。私も最初はその理由がわからず、ずっとモヤモヤしていました。この記事では、その仕組みを少しずつ紐解いていきます。

-

生産数が少ないのはなぜなのか

-

転売対策が購入難の背景にあるって本当?

-

ブランド戦略としての販売制限とは

-

信頼される客になるにはどうすればいい?

生産数が少ないのはなぜなのか

「ロレックスって、なんでそんなに生産数が少ないの?」この疑問、正直わかります。だって、あれだけ世界的に需要があるのに、供給が全然追いついてないんですから。でも、実はその“少なさ”にもロレックスならではの理由があります。

大量生産ができない“仕組み”がある

ロレックスの時計って、見た目はシンプルなものも多いんですが、その裏には緻密な工程とこだわりが詰まっています。よく言われるのは以下のようなポイント。

-

全モデルがスイス製で、1本1本を職人が手作業で組み立てている

-

品質チェックが非常に厳しく、不合格なら出荷されない

-

製造から完成までの工程に“時間をかける”ことが前提

つまり、「作ろうと思ってもスピードが上げられない」構造なんです。

さらに、2020年前後にはコロナ禍の影響で工場の稼働が止まった時期もありました。これが現在の供給不足に拍車をかけているとも言われています。

ブランド戦略として“希少性”を守っている側面もある

もうひとつ見逃せないのが、ロレックス自身が意図的に生産数をコントロールしている、という見方です。これは陰謀論ではなく、かなり現実的なマーケティング戦略でもあります。

-

需要が供給を上回ることで、ブランドの価値が上がる

-

「手に入らない」ことがステータスを生む

-

投資対象としての魅力も保たれる

つまり、ただの時計ではなく“資産”や“象徴”としての立場を維持するため、あえて供給を抑えている可能性もあるわけです。

じゃあ、増産する予定はないの?

これに関しては、ロレックスから明確な声明は出ていません。ただし、近年では新しい製造拠点の建設計画(2029年完成予定)なども発表されており、少しずつ体制を整えている動きも見られます。

とはいえ、これまで通りの品質とブランド価値を保ち続けるためには、急激な増産は難しいはず。今後も「簡単には買えないブランド」という位置づけはしばらく続くと見ていいと思います。

少ないのには理由があり、それもブランド価値の一部です

転売対策が購入難の背景にあるって本当?

ここ数年、ロレックスを「定価で買うのが難しすぎる」という声が急増しています。そしてその背景には、転売対策の強化が深く関わっているのは間違いありません。表向きには在庫がない、という話でも、実際には“誰に売るか”を慎重に見極めているケースが多いんです。

転売屋の急増が引き金になった

ロレックスが買えない最大の理由のひとつが、一部モデルの中古価格が定価を大きく超えていることです。

人気モデルの「デイトナ」や「GMTマスターⅡ」なんかは、その代表例。たとえば正規店で買ってすぐに売るだけで、数十万円の利益が出てしまうことも珍しくありません。

当然、それを狙った転売目的の人が正規店に殺到するようになりました。こうなると、本当にロレックスを愛用したい人たちに商品が行き渡らなくなります。

購入制限の導入で“ふるいにかける”ように

こうした転売を防ぐために、ロレックスは2019年以降、日本国内の正規店で以下のような購入制限ルールを強化しました。

-

同じモデルは購入から5年間、再購入できない

-

他の人気モデルも、購入後1年間は買えない

-

購入時は顔写真付きの身分証明書が必須

-

情報は店舗間で共有されており、他店舗でもチェックされる

つまり、誰が何をいつ買ったかを管理して、同じ人が何度も買えないようにしているわけです。

最近ではさらに制限が強まり、「すべてのモデルが対象で、購入後半年間は他のモデルも購入不可」というルールも追加されました(2024年12月以降の新ルール)。それだけ転売防止に本気だということですね。

本当に欲しい人が買えなくなるジレンマも…

ただし、この仕組みにはどうしてもデメリットもあります。

-

転売目的でなくても、初見では“疑われる”ことがある

-

定価で買うチャンスが極端に減っている

-

一度買うと次が買いにくくなる、という矛盾

私自身も、最初は「なんでこんなに買えないの?」と思いました。でも調べていくと、「守るべきはブランドと愛用者の信頼」という意図も見えてきて、納得せざるを得ない部分もあったんですよね。

転売対策が“逆に価値を高めている”現実

皮肉な話かもしれませんが、この徹底した転売対策があるからこそ、ロレックスの市場価値はますます上がっているとも言えます。

-

手に入れるのが難しい=ブランドとしての魅力が高まる

-

中古価格が安定する=資産価値が維持される

つまり、買いにくさそのものが“ブランド戦略の一部”になっているということ。もちろん不便はありますが、それも含めてロレックスの“世界観”なのかもしれません。

ブランド戦略としての販売制限とは

「ロレックスが買えないのは、転売屋のせいだけじゃないの?」と思っている人も多いかもしれません。でも実はそれだけじゃなく、ロレックス自身の“戦略”として、あえて売りづらくしているという側面もあるんです。

「買えない」ことがブランド価値を高めている

まず、ロレックスは高級時計のなかでも特にブランド力が強いメーカーです。

それを支えているのが、「簡単には手に入らない」というイメージ。これは偶然ではなく、意図して作り出されているものです。

-

店頭に商品が並ばない

-

欲しくても買えない

-

頻繁に買い換えることもできない

こういった“障壁”があることで、手に入れたときの満足感や優越感が高まる。つまり、ロレックスを所有すること自体が一種のステータスになるという仕組みになっているわけです。

制限をかけるのは「客を選ぶ」ためでもある

ロレックスの正規店では、以下のような購入制限が設けられています。

-

一部モデルは購入から5年間再購入不可

-

他モデルも1年間購入不可(モデルによる)

-

全モデルに半年間の購入制限(2024年以降)

-

購入には顔写真付き身分証明書の提示が必要

これは単なる転売防止策というだけでなく、**「誰にロレックスを持っていてほしいか」**という選別の意味もあります。

例えば、長年ロレックスを愛用している顧客や、知識があって時計を大切に扱う人に、より優先して販売したいという考え方です。

ブランドとしては、「モノ」だけでなく「価値観」も届けたいのだと思います。

わかりづらくても、“一貫性”がある

この販売制限、正直ちょっと複雑で、初めて聞く人には理解しにくいところもあるかもしれません。

でも実際、以下のように整理してみると、ロレックスの姿勢が見えてきます。

-

ブランドを安売りしない

-

顧客に長く使ってほしい

-

転売で価値が乱れるのを防ぎたい

-

ブランドにふさわしい人に持ってもらいたい

こうしたポリシーが貫かれているからこそ、ロレックスは100年以上にわたって支持されているのかもしれません。

不便だけど、だからこそ惹かれる

「買いたいのに買えない」という状況は、ふつうなら不満につながるものです。

でもロレックスの場合、その“買えなさ”すらもブランド体験の一部になっていると感じます。

-

簡単に買えないからこそ、価値がある

-

手に入れるまでの過程が、ロレックスとの“関係”を作っていく

そう考えると、販売制限は単なるルールではなく、**ブランドの世界観に参加するための“入り口”**なのかもしれません。

買いにくさそのものが、ロレックスの戦略の一部です

信頼される客になるにはどうすればいい?

「どうやったらロレックスを売ってもらえるのか」――多くの人がこの疑問にぶつかります。

正規店に通っても、いつも「在庫はありません」の一言だけ。そんな経験を繰り返すうちに、ふと考えてしまうんですよね。

「自分は“信用されてない”ってことなのか?」と。

確かに、ロレックスの購入には「信頼される客かどうか」が大きなカギになります。では、どうすればその信頼を築けるのでしょうか?

1. 転売目的じゃないことが自然に伝わる振る舞いを

店員さんは「転売目的の人かどうか」を常に警戒しています。

とはいえ、「転売しません!」と強調しても、逆効果になることもあるんですよね。妙にアピールが強すぎると、むしろ怪しまれることも。

だから大事なのは、「時計が本当に好き」「使うために欲しい」という気持ちが自然に伝わる会話や態度です。

例えば:

-

欲しいモデルを具体的に伝える(型番・色など)

-

なぜそのモデルに惹かれているか、理由を語れる

-

ロレックス以外の時計や歴史にも少し関心がある

こういったやりとりの中から、店員さんは“この人なら売ってもいいかも”という判断をしています。

2. 無理のない頻度で、少しずつ顔を覚えてもらう

信頼を得るうえで、何度か通うことはやはり大切です。ただし「毎日行けば買える」わけではありません。

-

1〜2週間に1度くらいのペース

-

無理せず、自然体で

-

混雑していない時間帯を狙うのがベター

ポイントは、「圧をかけすぎない」ことです。あくまで軽やかに、「ちょっと見にきたんですよ」くらいの距離感で通うのがちょうどいいんです。

3. 服装やマナーは意外と見られている

これは少しシビアかもしれませんが、ロレックスのようなハイブランドでは、立ち居振る舞いも印象に大きく影響します。

-

清潔感のある服装(スーツじゃなくてもOK)

-

店内でのスマホ操作は控えめに

-

店員さんへの丁寧な言葉遣いや姿勢

「マナーが良い=信頼できる」と単純な図式ではありませんが、少なくとも“警戒されない”ためには有効です。

4. 買おうとして焦らない。余裕のある態度が逆に効く

「今すぐにでも欲しい!」という気持ちはよくわかります。でも、それを前面に出しすぎると、焦っているように見えてしまうことも。

場合によっては、“転売してすぐ換金したいのかな?”と誤解される可能性もあるんです。

むしろ、

-

「数ヶ月〜半年かけてでも出会えればいい」

-

「そのモデルに出会えたらうれしいな」

くらいの、ゆったりとしたスタンスの方が、店側から見ても安心感があります。

焦らず、誠実に。これがいちばんの近道

結局のところ、“信頼される客”になるために必要なのは、特別なコツというよりも**「普通の誠実さと継続」**なんですよね。

-

少しずつ顔を覚えてもらう

-

時計が本当に好きだと伝わる

-

店員さんの話に耳を傾ける

どれも、当たり前のようでいて、実際にはできていない人が多いものです。

一発勝負ではなく、時間をかけて関係を築いていく。そうして“この人なら”と思ってもらえたとき、ようやくチャンスが巡ってくるのかもしれません。

ロレックスを手に入れる方法とは?

「どうすれば本当に買えるのか…?」何度も通っては断られ、そんな疑問が頭をよぎる人も多いはずです。私も最初は全く手応えがなくて、正直心が折れかけました。でも、いくつかの行動を積み重ねることで、チャンスは確かに近づいてきます。そのポイントをわかりやすくまとめてみました。

-

入荷タイミングを知るコツとは

-

店との関係構築は本当に必要なのか

-

名刺をもらうことに意味はあるのか

-

購入制限とどう付き合えばいい?

入荷タイミングを知るコツとは

「いつ入荷しますか?」と聞いても、大抵は「わかりません」と返されて終わり。これはロレックス正規店あるあるの一つです。実際、スタッフも本当に詳しい日時は知らされていないケースが多いようですし、仮に知っていても誰にでも教えるような情報ではありません。

それでも、まったく手がかりがないわけではありません。少しずつ通っていると、「なんとなく傾向があるかも…?」と気づくことも出てきます。

店舗ごとに傾向があることも

正規店の入荷タイミングは、月初・週末・連休前などに重なるケースが比較的多いと言われています。もちろんこれは明確なルールではありませんが、SNSなどでも「金曜に入荷することが多い」「月末は在庫が動きやすい」といった声があるのは事実です。

そのため、以下のようなスケジュール感で動いてみるのも一つの手です。

-

月の前半と後半で1回ずつ来店してみる

-

祝日や連休前は早めにチェックする

-

平日と週末の両方を試してみる

実際に「金曜日の夕方に行ったら、たまたま入荷直後だった」という人もいます。

通ううちに“雰囲気”で察せるようになる

これは言葉で説明するのが難しいのですが、何度か通っていると「今日は何かありそうだな」という“店の空気感”に気づくことがあります。

-

店員さんの動きがちょっと慌ただしい

-

見慣れない箱を運んでいる

-

バックヤードがバタバタしている

こうした小さな変化に気づけるようになると、次のチャンスに備える感度も上がっていきます。

入荷を聞く“言い方”も大事

ストレートに「入荷ありますか?」と聞くよりも、ちょっと柔らかく、「今日は何かご案内できるモデルってありますか?」などと聞く方がスムーズに会話が進みやすい印象です。

あくまで控えめに、でも誠実に。「しつこく聞かないけど、熱意はあるよ」という姿勢が伝わると、店員さんも少しずつ心を開いてくれるかもしれません。

「知ろう」とするより、「感じ取る」姿勢が大切

正直に言うと、入荷タイミングを完璧に把握するのは不可能です。ただ、「来店を続けているうちに、偶然出会える可能性を高めること」はできます。

そのためには、情報を引き出そうとするより、店や人の雰囲気に敏感になること。信頼関係ができれば、何気ない一言の中にヒントが含まれていることもあります。

つまり、情報を“知る”より、空気を“読む”ことが大事。これはちょっと感覚的ですが、通えば通うほど、少しずつわかってくるものなんです。

店との関係構築は本当に必要なのか

ロレックス正規店での購入体験について調べていると、「店員と仲良くなると買いやすい」という声をよく見かけますよね。でも、これって本当なのでしょうか?正直、最初は少し疑っていた部分もあります。

私も最初は「普通に買いに行ってるだけなのに、なんでそんな“人間関係”まで必要なの?」と感じていました。でも、実際に通ってみると、その意味が少しずつ見えてきたんです。

なぜ「関係構築」が重要視されるのか

ロレックスでは、誰に売るかが非常に大切な判断材料になっています。その背景には、やはり転売対策の問題があります。信頼できるお客さんにしか売りたくないという店舗側の事情があるため、初めての来店時よりも「何度か来た人」「話したことがある人」のほうが、チャンスをもらいやすいのは事実です。

つまり「関係構築=顔を覚えてもらう・安心感を持ってもらう」という意味合いが強いんですね。

実際に効果はあるのか?

これに関しては、はっきり「ある」と答える人もいれば、「いや、全然関係なかった」と話す人もいます。私の体感としては、直接的に「常連だから優遇される」ということではなく、“タイミングが合ったときに声をかけてもらいやすくなる”程度の違いかなと思います。

ただ、それでも大きいです。人気モデルが入ったとき、誰に声をかけるか?という場面で、ちょっとした印象や信頼感が影響することは十分に考えられます。

難しく考えすぎないでいい

「関係構築」といっても、何か特別なことをする必要はありません。大げさに仲良くなる必要はないし、無理に通う必要もないです。

-

来店のたびに軽く挨拶する

-

好きなモデルについて素直に話す

-

「今日もなかったですね」くらいの軽い雑談をする

こうしたちょっとした積み重ねで、自然と印象に残っていくものです。

やりすぎには注意

注意したいのは、「仲良くなれば買えるんでしょ」といった下心を見透かされてしまうこと。店員さんもプロですので、無理して話しかけすぎたり、詮索するような言動は逆効果になることもあります。

あくまで自然体で、自分のペースで通うこと。そして、相手を「販売員さん」ではなく「時計の話ができる人」として接するくらいが、ちょうどよい距離感だと思います。

結果として、「この人なら売っても安心」と思ってもらえることが、購入への小さな一歩につながるかもしれません。

気負わず自然体で通えば、少しずつ距離が縮まります

名刺をもらうことに意味はあるのか

ロレックス正規店で時計を買いたい人のあいだで、よく話題になるのが「名刺をもらえたかどうか」。たしかに、SNSでも「名刺をもらえた=チャンスあり?」といった噂を見かけますよね。でも、これって実際のところ、どれくらい意味があるのでしょうか。

私も最初は、「え、そんなに名刺って大事なの?」とちょっとピンときませんでした。

名刺は“信頼のサイン”ではあるけれど…

名刺を渡すかどうかは、販売員さんの判断にゆだねられている場合がほとんどです。つまり、あなたのことを「今後も来てくれるお客様」と見ているかどうかが影響している可能性はあります。

名刺をもらえると、次回来店時に「◯◯さんに前回対応いただいたので…」という流れで会話がスムーズになったり、少しだけ距離が縮まりやすくなるのは確かです。

ただし、「名刺をもらった=購入確定」というわけではありません。そこは期待しすぎないほうがよいかもしれません。

名刺をもらえなかった=ダメな客?

逆に、「今日は名刺をもらえなかった…」と落ち込む必要もありません。タイミングによるものだったり、その日の混雑状況によって対応に差が出ることもあります。

実際、私が買えたときも、それ以前に名刺は一度ももらっていませんでした。むしろ何度も通って顔を覚えてもらったあと、ようやく渡されたという感じです。

なので、名刺の有無に一喜一憂するよりも、継続して通って少しずつ信頼を積み重ねていくほうが、結果的には近道だったりします。

名刺は“入口”のひとつ

名刺は、言ってしまえば「また会話したい」「また来てね」というサインのようなものです。

でも、それはあくまで入り口。大切なのは、そのあとどんな会話を重ねるか、どんな態度でお店と向き合うかという部分です。

-

無理に名刺を求めない

-

渡されたら素直に感謝する

-

次回以降の会話で、自然に話を広げる

このあたりを意識すると、名刺という紙切れ以上に、ちゃんとした関係性が築けてくると思います。

結局のところ、「名刺をもらったから買える」というよりも、「名刺をきっかけにどう関係を育てるか」のほうが大事なのかもしれませんね。

名刺はあくまで“入り口”のひとつ、関係を育てるのはそこからです

購入制限とどう付き合えばいい?

ロレックスを買いたいと思ったときに、避けて通れないのが「購入制限」というルールです。正直なところ、これがあるせいで「なんでこんなに面倒なんだ…」と思ってしまう瞬間もあります。でも、この制限とどう向き合うかで、ロレックスとの付き合い方は大きく変わってきます。

そもそも購入制限って何?

簡単に言えば、人気モデルを買った後は、一定期間そのモデルや他の対象モデルを買えなくなるルールです。

-

同一モデルは5年間、再購入できない

-

他の対象モデルも、1年間は購入不可

-

全モデルが半年間の購入不可対象に(2024年から)

これは「転売目的での買い占めを防ぐため」のルールですが、一般ユーザーにとっても影響が大きいんですよね。「あ、こっちも欲しい」と思っても、すぐには手に入れられない。このもどかしさ、私もすごく感じました。

制限があるからこそ、計画的に

制限があるということは、無計画に買うと後悔する可能性もある、ということ。だからこそ、「何が本当に欲しいのか」をあらかじめ考えておくのが大事です。

-

欲しいモデルはひとつに絞る

-

衝動買いはしない

-

将来的に買いたいモデルも見据えておく

こうした意識があるだけでも、後悔しづらくなります。

諦める必要はない、けど焦らない

「じゃあもう買えないのか…」と感じるかもしれませんが、購入制限があってもチャンスはゼロじゃありません。実際、以前より厳しくなったとはいえ、購入している人も確かにいます。

-

他のモデルも視野に入れる

-

中古市場を上手に活用する

-

認定中古品の選択肢も検討する

こういう柔軟な選び方を取り入れることで、「買えないストレス」からも少し距離を置けるようになります。

購入制限はたしかに面倒です。でも、このルールをどう捉えるかで、ロレックスとの距離感は変わってきます。あくまで“長く愛せる一本”を選ぶこと。それが、ロレックスを楽しむうえでいちばん大切なことかもしれません。

総括:ロレックスを売ってくれない理由と手に入れる方法の仕組みについて

以下にこの記事のポイントをまとめました。

-

正規店では在庫があっても非公開のケースがある

-

人気モデルはショーケースに並べない販売方針がある

-

「在庫がない」は「売れない相手」と判断されている可能性がある

-

初回来店時は転売目的かどうかを強く見極められている

-

店員はブランドの価値を守る立場として慎重な接客をしている

-

転売対策として購入制限が厳格化されている

-

生産はスイス製で高品質を維持するため大量生産が難しい

-

入荷情報は店舗スタッフも正確に把握していない場合が多い

-

入荷タイミングは不定期だが、傾向を感じ取ることはできる

-

何度も通って顔を覚えてもらうことで信頼構築につながる

-

会話や振る舞いから時計愛が伝わると印象が良くなる

-

名刺をもらえた場合は関係が前進したサインと捉えられる

-

購入制限があるため欲しいモデルは計画的に選ぶべき

-

マナーや立ち振る舞いも購入可否に影響する要素の一つ

-

無理をせず自然体で長期的に関係を築くことが大切